生ゴミを土に返す方法を知りたいと思ったことはありませんか?

毎日のように発生する生ゴミ。ゴミ袋に入れて捨てるのではなく、資源として活用できれば、環境にも家計にも優しいはず。でも、「虫が湧きそう」「臭いが心配」「マンションでもできるの?」など、疑問や不安も多いものです。

実は、家庭でできる生ゴミリサイクルの方法は、土中埋設法や様々なタイプのコンポスト、電気式生ゴミ処理機まで、多種多様な選択肢があります。それぞれの生活スタイルや住環境に合わせた方法を選ぶことで、誰でも手軽に始められるのです。

この記事では、生ゴミを土に返す7つの方法と、特に便利な電気式生ゴミ処理機について詳しく解説します。適切な方法を選べば、悪臭や虫の問題もなく、ゴミの量を減らしながら自家製の肥料も手に入れられます。

生ゴミを土に返す7つの実践方法とそれぞれのメリット・デメリット

家庭環境や生活スタイルに合った生ゴミ処理方法の選び方

悪臭や虫の発生を防ぐための効果的な対策

マンションでも実践できる生ゴミリサイクルの方法

人気の電気式生ゴミ処理機の比較と選び方のポイント

これらの方法を知ることで、ゴミの処理に悩む日々から解放され、自然の循環を取り入れた持続可能な暮らしへと一歩踏み出せます。特に電気式生ゴミ処理機は、初期投資は必要ですが、手軽さと確実さから多くの家庭で人気を集めています。

ぜひ、あなたの生活スタイルに合った生ゴミリサイクルの方法を見つけてください。

生ゴミを土に返す方法とは?自然循環で始めるエコライフ

生ゴミを土に返す方法について知りたいと思ったことはありませんか?家庭から出る生ゴミを再資源化することで、環境負荷を減らしながらエコな暮らしを実現できます。この記事では、家庭でできる7つの方法と、特に便利な電気式生ゴミ処理機について詳しく解説します。

生ゴミを土に返すとはどういうこと?基本の仕組み

生ゴミを土に返すとは、野菜くずや食べ残しなどの有機性廃棄物を微生物の力で分解し、土壌に還元するプロセスです。

生ゴミは微生物によって二酸化炭素と水に分解される

分解された有機物は植物の栄養となる堆肥に変わる

自然の循環を家庭レベルで再現する取り組み

自然界では、植物や動物の死骸は微生物によって分解され、土に還元されます。これは「自然の循環」と呼ばれ、昔の日本では当たり前に行われていました。現代の生活でも、この循環を取り入れることで持続可能な社会づくりに貢献できるのです。

日本は世界でも多くごみを焼却している国です。2017年には焼却処理されるごみの量が約3,300万トンに上り、アメリカを超え世界で最も多い国となっています。私たちはごみを燃やして処理をすることが当たり前と思いがちですが、環境先進国が多い欧米では、堆肥にできるもの・できないもので分別することが主流になっており、循環型社会の実現に向けて取り組みが進んでいます。

日本の焼却処理における環境技術では世界的にも高水準であるとはいえ、際限なく焼却していいことではありません。また、プラスチックや金属などを資源ごみとしての分別は行われていますが、生ゴミを資源ごみとして活用することは積極的ではないといえます。実際に日本で排出される「燃やせるごみ」の約40%が生ごみです。毎日出る生ごみを堆肥として活用することで、循環型社会に向けた大きなアクションになります。

引用元:Kuradashi マガジン

生ゴミを土に返すメリット5つ

生ゴミを土に返すことには、多くのメリットがあります。

ゴミの量が減り、処理費用や環境負荷を削減できる

自家製の有機肥料として活用できる

キッチンの悪臭や害虫の発生を抑えられる

資源の循環型社会に貢献できる

食の大切さや環境への意識が高まる

| 項目 | 効果 |

|---|---|

| ゴミ削減量 | 家庭ゴミの約30~40% |

| CO2削減 | 生ゴミ1kgあたり約0.78kgのCO2排出削減 |

| 経済効果 | ゴミ袋代や肥料代の節約 |

生ゴミの資源化は、単なるゴミ削減だけでなく、毎日の生活の質も向上させます。キッチンが清潔になり、自宅で育てた野菜の収穫も楽しめるようになるでしょう。

家庭でできる実践テクニック7選

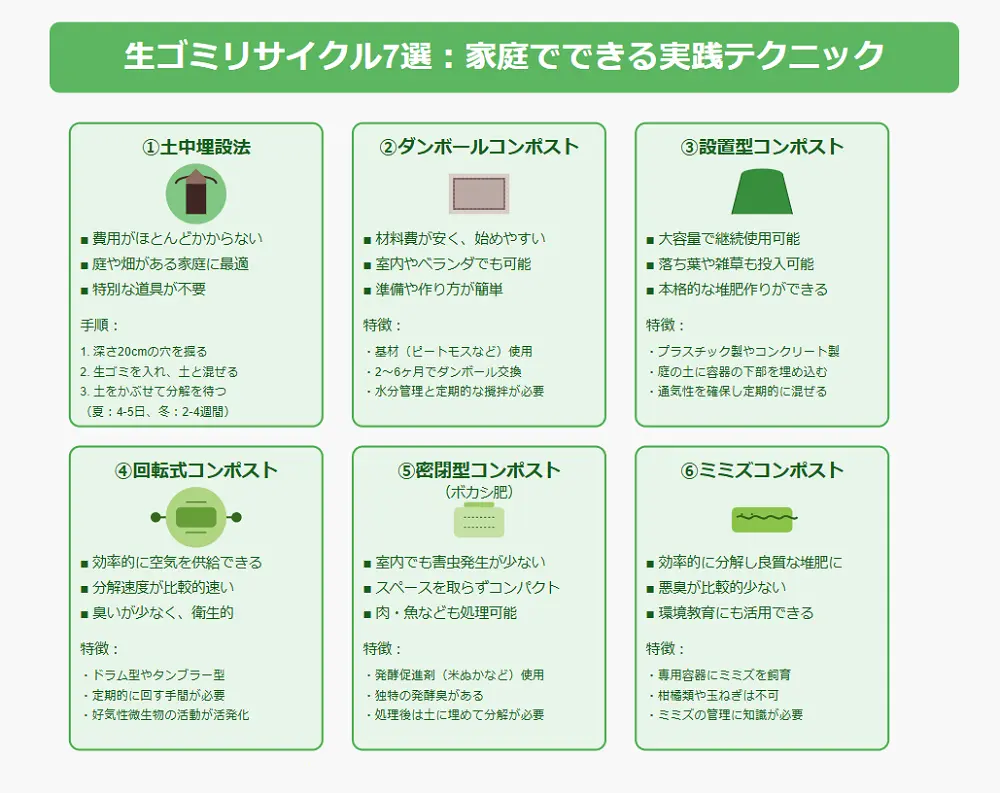

家庭でできる生ゴミリサイクルの方法を7つご紹介します。それぞれの特徴を理解して、自分の生活スタイルに合った方法を選びましょう。

| 方法 | 主な特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ①土中埋設法 | 庭や畑に直接生ゴミを埋める最もシンプルな方法 |

・費用がほとんどかからない ・特別な道具が不要 ・庭や畑がある家庭に最適 |

・臭いや害獣被害に注意 ・深さ20cm程度の穴が必要 ・埋める場所のローテーションが必要 |

| ②ダンボールコンポスト | 身近な材料で始められる手軽なコンポスト方法 |

・材料費が安く、始めやすい ・室内やベランダでも実践可能 ・準備や作り方が比較的簡単 |

・2~6ヶ月でダンボールの交換が必要 ・水分管理と定期的な攪拌が重要 ・基材(ピートモスなど)が必要 |

| ③設置型コンポスト | 庭に設置して使う定番のコンポスト容器 |

・比較的大容量で継続的に使用可能 ・生ゴミだけでなく落ち葉や雑草も投入可能 ・本格的な堆肥作りができる |

・庭の土を掘って設置が必要 ・通気性を確保するため定期的に混ぜる必要あり ・水分過多にならないよう乾燥材料も必要 |

| ④回転式コンポスト | 効率よく空気を取り込める設計の回転式容器 |

・回転させることで効率的に空気を供給 ・分解速度が比較的速い ・臭いが少なく、衛生的 |

・定期的に回す手間が必要 ・取っ手や回転部分は丁寧に扱う必要あり ・初期費用がやや高い |

| ⑤密閉型コンポスト (ボカシ肥) |

発酵促進剤を使った嫌気性発酵方式のコンポスト |

・室内に置いても害虫が発生しにくい ・スペースを取らずコンパクト ・肉・魚なども処理可能 |

・独特の発酵臭がある ・発酵後は土に埋めて分解が必要 ・発酵促進剤(米ぬかなど)が必要 |

| ⑥ミミズコンポスト | ミミズの力を借りて生ゴミを分解する方法 |

・効率的に分解し良質な堆肥になる ・悪臭が比較的少ない ・環境教育にも活用できる |

・専用容器にミミズを飼育する必要あり ・柑橘類や玉ねぎは投入不可 ・ミミズの管理に知識と経験が必要 |

| ⑦電気式生ゴミ処理機 | 電気の力で生ゴミを乾燥・分解する手軽な方法 |

・ボタン一つで自動処理できる手軽さ ・臭いや虫の問題が少ない ・集合住宅でも使いやすい |

・初期投資が必要 ・電気代がかかる(特に乾燥式) ・処理方式により特性が異なる |

| 各家庭の環境に合わせた方法を選ぶことが大切です | |||

| 処理方式 | 処理時間 | 電気代 | 減量効果 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 乾燥式 | 短時間(数時間) | 高め | 約1/5〜1/8 | 熱で乾燥させる |

| バイオ式 | 長時間(数日) | 安め | 約1/10〜1/30 | 微生物で分解 |

| ハイブリッド式 | 中程度 | 中程度 | 約1/8〜1/20 | 両方の利点を併用 |

| 各処理方式には特性があり、ライフスタイルに合わせて選びましょう | ||||

方法①:土中埋設法(庭や畑に直接埋める方法)

もっともシンプルで初期費用がかからない方法です。

- STEP1穴を掘る深さ20cm程度の穴を掘ります。浅すぎると臭いや害獣被害の原因になります。

- STEP2生ゴミを入れる生ゴミを入れます。大きいものは細かく切ると分解が早まります。

- STEP3土と混ぜる生ゴミと土をよく混ぜます。微生物との接触面積が増えます。

- STEP4土をかぶせる掘った土で覆い、臭いや虫の発生を防ぎます。

- STEP5分解を待つ季節によって異なりますが、夏は4~5日、冬は2~4週間程度で分解されます。

費用がほとんどかからない

庭や畑がある家庭に最適

特別な道具がいらない

この方法は、庭や畑がある家庭に向いています。埋める場所のローテーションを考慮し、近隣に配慮する必要があります。分解が進むまでは別の場所に埋めることを繰り返すと良いでしょう。

参考資料:足利市「土を使った生ごみの分解」

方法②:ダンボールコンポスト・バッグ型コンポスト

身近な材料で始められる手軽なコンポスト方法です。

材料費が安く、始めやすい

室内やベランダでも実践可能

準備や作り方が比較的簡単

ダンボール箱に基材(ピートモスやココヤシファイバーなど)を入れ、生ゴミを投入してよくかき混ぜるだけで始められます。2~6か月ごとにダンボールの交換が必要ですが、コストを抑えて始めたい方に最適です。

悪臭や虫の発生を防ぐためには、水分管理と定期的な攪拌が重要です。水分量は「握って形が残るが、水が出ない程度」を目安にすると良いでしょう。

バッグ型コンポストは、家庭から出る生ごみを堆肥化するための専用バッグを使用したコンポストシステムです。特に都市部やマンション暮らしの家庭向けに開発され、場所を取らず、簡単に始められる点が特徴です

|

|

方法③:設置型コンポスト

庭に設置して使う定番のコンポスト容器です。

比較的大容量で継続的に使用可能

生ゴミだけでなく落ち葉や雑草も投入できる

本格的な堆肥作りができる

プラスチック製やコンクリート製など様々な種類があり、庭の土を掘ってコンポスト容器の下部を埋め込みます。分解された生ゴミは底から土壌へ自然に還元されていきます。大量の生ゴミを継続的に処理したい家庭に向いています。

使用する際は、通気性を確保するために定期的に中身をかき混ぜることが大切です。また、水分過多にならないよう、乾いた落ち葉などを交互に入れると良いでしょう。

方法④:回転式コンポスト

効率よく空気を取り込める設計の回転式容器です。

回転させることで効率的に空気を供給できる

分解速度が比較的速い

臭いが少なく、衛生的

ドラム型やタンブラー型の容器を回転させることで、内部の生ゴミと空気を効率よく混ぜられます。好気性微生物の活動が活発になり、分解が早まるメリットがあります。

回転式は定期的に回すという手間が必要ですが、その分分解が早く、臭いの問題も少ないのが特徴です。取っ手や回転部分は丁寧に扱わないと壊れることがあるので注意が必要です。

方法⑤:密閉型コンポスト(ボカシ肥)

発酵促進剤を使った嫌気性発酵方式のコンポストです。

室内に置いても害虫が発生しにくい

スペースを取らずコンパクト

肉・魚なども処理可能

密閉容器に生ゴミとぼかし(米ぬかや発酵促進剤)を入れて発酵させます。発酵した生ゴミは直接堆肥にはならず、土に移して1か月ほど分解させる必要があります。

ボカシ肥の特徴は独特の発酵臭があることです。この臭いを悪臭と感じる方もいるため、マンションでの使用は注意が必要です。しかし、しっかり密閉すれば虫の発生は少なく、室内で手軽に始められる方法です。

方法⑥:ミミズコンポスト

ミミズの力を借りて生ゴミを分解する方法です。

ミミズが生ゴミを効率的に分解し良質な堆肥になる

悪臭が比較的少ない

環境教育にも活用できる

専用容器にコンポスト用のミミズを入れ、生ゴミを与えます。ミミズが生ゴミを食べて分解し、高品質な堆肥「ミミズコンポスト」を作り出します。

ミミズは好き嫌いがあり、柑橘類や玉ねぎなど入れられない生ゴミがあります。また、ミミズの管理にはある程度の知識と経験が必要です。子どもの環境教育としても活用できる点が特徴的です。

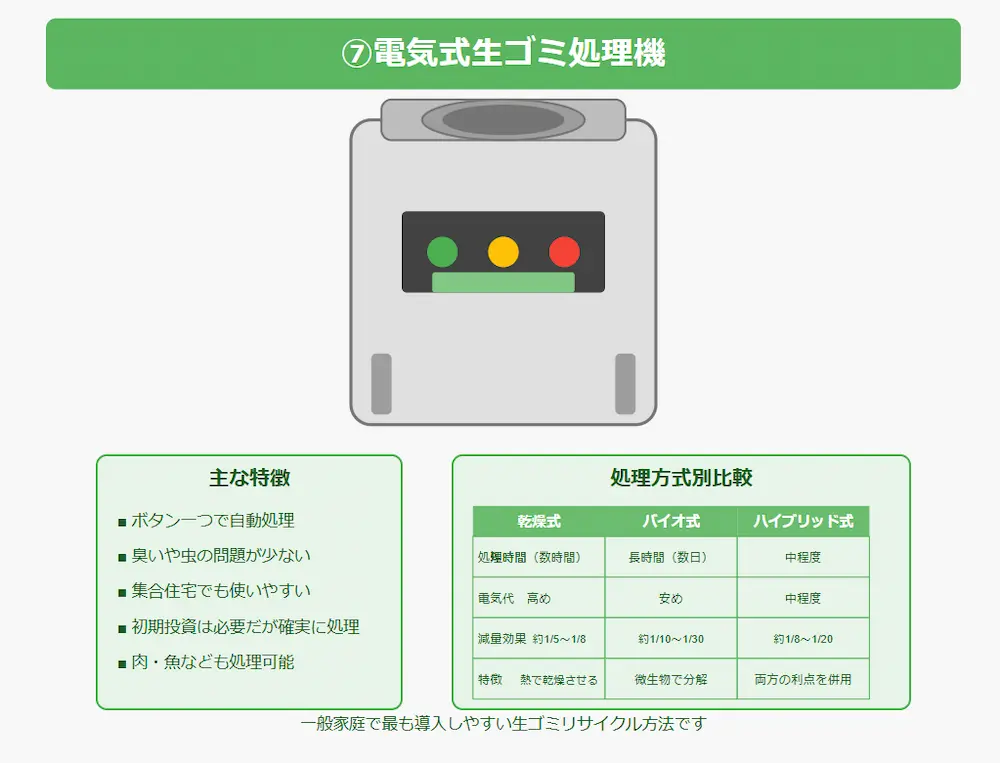

方法⑦:電気式生ゴミ処理機で手軽に解決

電気の力で生ゴミを乾燥・分解する最も手軽な方法です。

ボタン一つで自動処理できる手軽さ

臭いや虫の問題が少ない

集合住宅でも使いやすい

電気式生ゴミ処理機は、熱や微生物の力で生ゴミを減量化します。処理方式によって「乾燥式」「バイオ式」「ハイブリッド式」などがあり、それぞれ特徴が異なります。初期投資は必要ですが、手間なく確実に生ゴミを処理できる点が大きなメリットです。

乾燥式は短時間で処理できますが電気代がかかり、バイオ式は電気代は安いですが処理に時間がかかります。ハイブリッド式はその両方のメリットを兼ね備えています。一般家庭で最も導入しやすいのが電気式生ゴミ処理機と言えるでしょう。

おすすめの電気式生ゴミ処理機と選び方のポイント

電気式生ゴミ処理機はさまざまな種類がありますが、どのように選べばよいのでしょうか。ここでは選び方のポイントとおすすめ機種を紹介します。

電気式生ゴミ処理機の種類と特徴

電気式生ゴミ処理機には大きく分けて3つのタイプがあります。

乾燥式:熱風で生ゴミの水分を蒸発させる方式

バイオ式:微生物の力で分解する方式

ハイブリッド式:乾燥とバイオの両方を活用する方式

| タイプ | 処理時間 | 電気代 | 脱臭効果 | 減量率 |

|---|---|---|---|---|

| 乾燥式 | 2~10時間 | 高め | 高い | 80~85% |

| バイオ式 | 数日 | 低め | 中程度 | 85~90% |

| ハイブリッド式 | 12~24時間 | 中程度 | 非常に高い | 90%以上 |

乾燥式は短時間で処理できて手軽ですが、電気代がかかります。バイオ式は電気代は安いですが処理に時間がかかります。ハイブリッド式はその両方のメリットを兼ね備えていますが、価格が高めです。ライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

| 特徴 | バイオ式 | ハイブリッド式 |

|---|---|---|

| 処理方法 | 微生物のみ | 乾燥 + 微生物 |

| 処理速度 | 遅い(数日) | 比較的速い(12~24時間程度) |

| 設置場所 | 屋外 | 屋内・屋外両方可能 |

| 臭い | 発酵臭あり(臭いの程度は機種による) | 脱臭性能が秀逸 |

| 電気代 | 安価(ハイブリッド式より安い) | 安価(乾燥式生ゴミ処理機より安い) |

| 人気の機種 | ワンニャクスル |

家族人数別におすすめの処理機比較

家族の人数や生活スタイルによって、必要な処理能力は異なります。

1~2人世帯:小型の処理機で十分対応可能

3~4人世帯:標準サイズの処理機がおすすめ

5人以上の世帯:大容量モデルが必要

| 家族人数 | 1日の処理量目安 | おすすめ機種 |

|---|---|---|

| 1~2人 | 300~500g | パリパリキューライト |

| 3~4人 | 700g~1kg | ルーフェン、パリパリキュー |

| 5人以上 | 1.5kg以上 | パナソニック、ナクスル、ワンニャクスル |

外食が多い家庭と自炊が中心の家庭では、同じ人数でも生ゴミの量に差が出ます。実際の食生活に合わせて、少し余裕のある処理能力の機種を選ぶと安心です。また、ハイブリッド式生ごみ処理機では、においの問題がない 生ごみとペットのフンの処理が同時にできる機種もあります。

設置場所や生活スタイルで選ぶ電気式生ゴミ処理機

生ゴミ処理機の設置場所や使い方によっても、選ぶべき機種は変わってきます。

キッチンカウンター上:コンパクトで低騒音の機種

シンク下収納:小型で熱がこもらない機種

ベランダや屋外:防水機能がある機種

住環境に合わせた選び方のポイントとしては、マンションの場合は騒音と臭いへの配慮が必須です。静音性の高い機種や脱臭機能に優れた機種が適しています。

戸建ての場合は設置スペースの自由度が高いため、処理能力やコストパフォーマンスを重視して選ぶことができます。

生ゴミ処理機選びでは、追加投入機能は重要なポイントです。料理中に何度も生ゴミが発生する場合は、途中でも追加投入できる機種が便利です。一度にまとめて処理したい場合は、大容量タイプが向いています。

コストパフォーマンスで選ぶなら!人気6機種徹底比較

市場で人気の高い6つの電気式生ゴミ処理機を比較しました。

初期費用だけでなくランニングコストも考慮する

脱臭性能や処理能力とのバランスが重要

自治体の補助金制度を活用するとさらにお得

| 機種名 | 価格帯 | 特徴 | 対象人数 |

|---|---|---|---|

| ルーフェン(SLW01) | 約6万円 | デザイン性と省エネ性能に優れた中価格帯モデル | 4人家族 |

| パリパリキュー(PPC-11) | 約5万円 | シンプルで使いやすい国産人気モデル | 1~5人家族 |

| パリパリキューライト(PCL-35) | 約3万円 | コンパクトで手頃な少人数向けモデル | 1~3人家族 |

| パナソニック(MS-N53XD) | 8~9万円 | 高性能脱臭とフィルター交換不要の高級モデル | 4人家族以上 |

| ナクスル(FD-015M) | 99,000円 | ペット排泄物も処理できる多機能モデル | 4~6人家族 |

| ワンニャクスル(FD-020) | 132,000円 | 水分センサーなど高機能を備えた最上位モデル | 5~6人家族 |

初心者や少人数世帯にはパリパリキューライトが、デザイン性と機能のバランスを求める方にはルーフェンが、大家族や機能性重視の方にはパナソニックやナクスル、ワンニャクスルがおすすめです。特にナクスルとワンニャクスルはペットの排泄物も処理できる特徴があります。

各メーカーの公式サイトで購入すると割引やキャンペーンが適用される場合が多く、よりお得に購入できることがあります。自治体によっては購入補助金制度もあるので、居住地域の制度を確認すると良いでしょう。

失敗しないで土に返すコツと対策

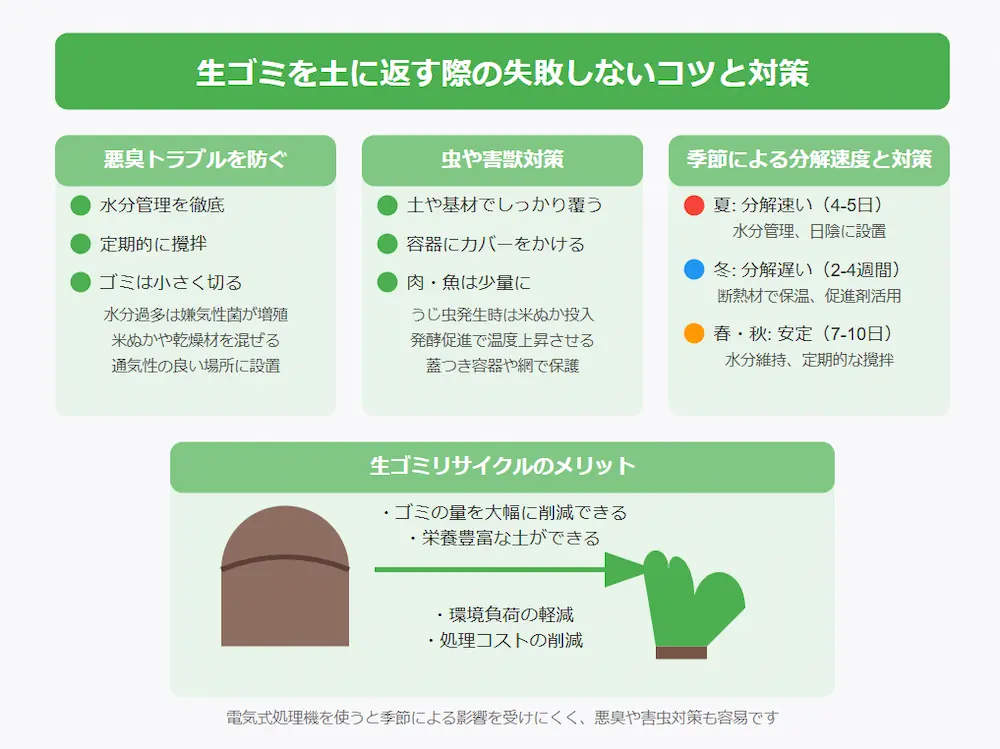

生ゴミのリサイクルを成功させるためのポイントをご紹介します。適切な管理でトラブルを未然に防ぎましょう。

| 対策分野 | 実施すべきポイント | 効果・理由 |

|---|---|---|

| 悪臭トラブルを防ぐ | 水分管理を徹底する | 握って形が残る程度が理想。水分過多で嫌気性菌が優勢になり悪臭発生 |

| 定期的に攪拌して酸素を供給 | 好気性発酵を促進し、臭いを抑える | |

| 生ゴミは小さく切る | 表面積を増やして分解を早める | |

| 虫や害獣対策 | 生ゴミは土や基材で覆う | 虫を寄せ付けにくくする |

| コンポスト容器にカバーをかける | 害獣の侵入を防ぐ | |

| 肉・魚の生ゴミは少量に | 強い臭いで害獣を誘引しやすい食材を制限 | |

| 季節による分解速度と対処法 | 夏(4~5日で分解) | 水分過多に注意、日陰に設置 |

| 冬(2~4週間で分解) | 断熱材で保温、発酵促進剤の活用 | |

| 春・秋(7~10日で分解) | 適度な水分維持、定期的な攪拌 | |

| 電気式生ゴミ処理機を使用する場合は、季節による影響を受けにくく、悪臭や害虫対策も容易になります | ||

悪臭トラブルを防ぐための工夫

生ゴミ処理でよく問題になるのが臭いです。効果的な対策を知っておきましょう。

水分管理を徹底する(握って形が残る程度が理想)

定期的に攪拌して酸素を供給する

生ゴミは小さく切って表面積を増やす

臭いの原因は主に嫌気性発酵によるものです。水分過多になると嫌気性菌が優勢になり、悪臭が発生します。米ぬかや乾いた土、落ち葉などを混ぜて水分調整をすることで改善できます。

コンポストは通気性のある場所に置き、定期的に中身をかき混ぜることも重要です。電気式生ゴミ処理機の場合は、専用のフィルターや脱臭機能を活用しましょう。

虫や害獣対策

コンポストを始めると心配なのが虫や害獣の問題です。効果的な対策を講じましょう。

生ゴミはしっかり土や基材で覆う

コンポスト容器にカバーをかける

肉・魚の生ゴミは少量にとどめる

虫の発生を防ぐには、容器や基材の清潔さが重要です。うじ虫が発生した場合は、米ぬかなどを入れて発酵を促進し、温度を上げることで卵を死滅させることができます。それでも虫がいる場合は、内容物を透明ビニール袋に入れて天日干しにすると効果的です。

害獣対策としては、埋設する場合は20cm以上の深さにすること、コンポスト容器は蓋つきのものを選ぶこと、網やフェンスで囲むことなどが効果的です。電気式生ゴミ処理機なら密閉型のため、これらの問題が発生しにくいメリットがあります。

季節による分解速度の違いと対処法

生ゴミの分解は季節によって大きく異なります。それぞれの季節での対処法を知っておきましょう。

夏:分解が早く高温になりやすいので水分管理が重要

冬:分解が遅くなるので保温対策を考える

春・秋:最も分解が安定する時期

| 季節 | 目安となる分解時間 | おすすめの対策 |

|---|---|---|

| 夏 | 4~5日 | 水分過多に注意、日陰に設置 |

| 冬 | 2~4週間 | 断熱材で保温、発酵促進剤の活用 |

| 春・秋 | 7~10日 | 適度な水分維持、定期的な攪拌 |

冬季は微生物の活動が鈍くなるため、断熱材(発泡スチロール箱など)を使って保温したり、廃棄コーヒーかすを追加して発熱を促すと効果的です。また、雨の多い時期は水分過多にならないよう注意が必要です。

電気式生ゴミ処理機の場合は、季節による影響を受けにくいというメリットがあります。特に温度管理機能がある機種では、年間を通して安定した処理が可能です。

よくある質問と回答

生ゴミリサイクルに関する疑問や不安に答えます。これらの情報を参考に、より効果的な実践につなげましょう。

生ゴミを土に返す際の臭いはどうなりますか?

適切に管理されたコンポストや電気式生ゴミ処理機からは、強い悪臭が発生することはありません。ただし、コンポストの種類によって臭いの特徴は異なります。

密閉型は独特の発酵臭がしますが、好気性のコンポストは適切に管理していれば森の土のような香りがします。電気式生ゴミ処理機は脱臭機能を備えているため、通常の使用では室内に臭いが広がることはほとんどありません。

悪臭が発生した場合は、水分過多や嫌気性発酵が原因と考えられます。定期的な攪拌や乾燥材(米ぬか、落ち葉など)の追加で改善できます。特に電気式生ゴミ処理機の場合、フィルター交換や内部の清掃を定期的に行うことで臭いの問題を防げます。

生ゴミの分解にかかる時間はどのくらいですか?

分解時間は方法や季節、生ゴミの種類によって大きく異なります。

土中埋設法:夏は4~5日、冬は2~4週間

コンポスト:2週間~2ヶ月程度

電気式生ゴミ処理機:2時間~24時間程度(乾燥式とハイブリッド式では違いあり)

分解速度に影響する要素としては、気温、水分量、生ゴミの種類、細かさなどがあります。野菜くずなどは比較的早く分解されますが、卵の殻や貝殻などの硬いものは時間がかかります。分解を早めるコツは、生ゴミを細かく切ること、適切な水分量を保つこと、定期的に攪拌して酸素を供給することです。

電気式生ゴミ処理機は温度管理がされているため、季節に関わらず安定した処理時間で生ゴミを減量化できる点が大きなメリットです。

電気式生ゴミ処理機は購入に補助金がありますか?

多くの自治体では、ゴミ減量化の一環として生ゴミ処理機の購入に対する補助金制度を設けています。

自治体によって補助額や条件は異なる

購入金額の半額(上限あり)を補助するケースが多い

申請には領収書や保証書のコピーなどが必要

申請条件も自治体によって異なり、その自治体に一定期間居住していることや、指定の販売店で購入することなどが条件となる場合もあります。購入前に居住地域の制度を確認しておくと良いでしょう。

申請手続きはできるだけ購入直後に行うことで、書類の紛失や申請期限切れなどのリスクを避けられます。メーカーの公式サイトに自治体の補助金情報が掲載されていることもあるので参考にしてください。

マンションでも生ゴミを土に返すことはできますか?

はい、マンションでも実践可能な方法がいくつかあります。

ベランダでのダンボールコンポスト

バッグ型コンポスト

電気式生ゴミ処理機を使う

ダンボールコンポストやバッグ型コンポストは比較的コンパクトで、ベランダや室内の一角に置けます。ただし、臭いや虫の問題に注意が必要です。最も手軽なのは電気式生ゴミ処理機で、キッチンに置いて使うことができます。

マンションでの利用には低騒音・高脱臭機能を持つ機種がおすすめです。特にルーフェン(38db)やナクスル(17.3~23.2db)は静音性に優れています。隣接住居への配慮として、就寝時間を避けて運転するなどの工夫も大切です。

処理した生ゴミはどのように活用できますか?

処理後の生ゴミは様々な形で再利用できます。

家庭菜園やガーデニングの肥料として

鉢植えの土壌改良材として

一般ごみとして処分(電気式生ゴミ処理機の場合)

コンポストで作られた堆肥には、植物の成長に必要な栄養素が豊富に含まれています。土に混ぜることで、保水性や通気性が高まり、植物の生育に適した環境を作りだします。自家製の堆肥で育てた野菜は無農薬で安心・安全です。

電気式生ゴミ処理機の場合、処理後の残渣物は元の生ゴミから水分が抜け、大幅に減量されています。これは一般の可燃ごみとして捨てることができますが、堆肥として活用することも可能です。

生ゴミを土に返すことで持続可能な循環型生活に貢献できる【総括】

生ゴミを土に返す方法について、基本から実践までをご紹介しました。家庭から出る生ゴミを資源として活用することで、環境負荷を減らしながら豊かな暮らしを実現できます。

生ゴミを土に返す方法は土中埋設法、コンポスト、電気式生ゴミ処理機など多様

家庭の状況や生活スタイルに合った方法を選ぶことが継続のコツ

電気式生ゴミ処理機は初期投資は必要だが最も手軽に始められる方法

ルーフェン、パリパリキュー、パナソニックなど各メーカーに特徴あり

ナクスルやワンニャクスルはペットの排泄物も処理できる多機能モデル

家族人数、設置場所、処理能力などを考慮して最適な機種を選ぶ

公式サイト購入や自治体の生ゴミ処理機補助金を活用するとお得に導入可能

適切な管理で悪臭や虫の問題を防止できる

処理後の生ゴミは堆肥として家庭菜園やガーデニングに活用できる

生ゴミリサイクルは環境保全と快適な生活の両立につながる

資源循環の意識を持つことで、食べ物への感謝の気持ちも深まる

集合住宅でも電気式生ゴミ処理機なら手軽に循環型ライフを実践可能

現代の忙しい生活の中で、手間をかけずに生ゴミを処理するなら、電気式生ゴミ処理機がおすすめです。特に家族構成や生活スタイルに合った機種を選ぶことで、長く快適に使い続けることができます。

電気式生ゴミ処理機は初期投資は必要ですが、生ゴミの臭い、コバエ、ゴキブリ、カラス被害、ゴミ出しの手間などの悩みを解決し、より快適で衛生的な生活をサポートしてくれます。各自治体の補助金制度も活用して、環境にやさしい循環型の生活を始めてみませんか?

生ゴミリサイクルを通して、私たちは自然の循環を身近に感じ、環境と調和した持続可能な暮らしを実現できるのです。あなたも今日から、生ゴミを「ゴミ」ではなく「資源」として活用する第一歩を踏み出してみましょう。

参考資料

環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等」

農林水産省「食品リサイクル推進のための基本方針」

Kuradashi マガジン「生ごみ堆肥化のすすめ」

各自治体の生ゴミ処理・リサイクル資料